华创宏观分析师牛播坤、周笑雯

投资要点

央行在货币政策放松节奏上一直偏谨慎。去年11月以来,尽管已经有2次降息、1次降准及多次7天逆回购资金价格下调,但无论从央行表态还是市场感受而言,政策效果仍偏中性,宽松节奏不及预期。那么,如何理解央行对货币政策“中性”的执念呢?

何为中性:中性货币政策工具意味着价格和数量工具均保持中性。价格方面,名义利率下调主要为适应物价水平走势,保持实际利率中性;数量方面,央行流动性投放依货币缺口“量体裁衣”,一点都不会多,但也不会太少。

为何中性:央行维持中性略偏紧的货币环境,旨在为杠杆转移和预算硬化提供适宜的货币环境。近期类似基建基金这样明股实债的金融创新,不禁令人担心地方政府无序加杠杆的一幕会否重来。这种反复可以解释,为何央行对软预算约束主体继续加杠杆的担心一直并未消褪。

如何中性:结构型货币政策仍将挂钩信贷投放,降低增量融资成本;总量型货币政策配合结构型政策,降低存量融资成本。总量型货币政策还有一个非常突出的优势,那就是能够迅捷、明确而充分地传递宽松预期,在经济过快下滑之际可能成为首选。

报告正文

自去年降息以来,央行在货币政策放松节奏上一直偏谨慎。周小川行长最新讲话指出,“新常态下的货币政策,一方面要支持经济增长,考虑经济增长的新特点;另一方面也要促进结构改革,过度宽松的政策对于结构改革不利”。这显然又给过度宽松的货币预期抛了一瓢冷水。但央行花样翻新的“注水”,对货币市场流动性的呵护下,还是让市场形成了较强的货币宽松预期。市场的倾向性理解似乎无可厚非,降息既出,遑论中性?经济下行,怎能谨慎?

然而,市场所忽视的,恰恰是货币政策决策逻辑可能已然生变。在对增长前景和通胀走势的评估上,央行有着与市场不同的视角。正是这种不同,造成了货币政策貌似宽松,实则偏中性的基调,也造成了市场预期与央行实操间的错配。那么,究竟如何理解央行对货币政策“中性”的执念呢?

一、何为中性:实际利率与基础货币总量中性

我们理解,中性货币政策有两层含义:一是实际利率中性,降息旨在应对通胀下滑;二是基础货币总量中性,流动性注入只为弥补缺口。前者说的是价格工具中性,后者说的是数量工具中性。

价格工具中性:名义利率随物价水平变动而适应性调整

先说央行价格工具的中性特质。经济萎缩和通胀下滑是一体两面的关系。有欧洲国家实行负利率政策,就是降低实际利率,刺激投资需求的极致表现。为“调整适应物价水平整体走低的形式”“促进实际利率逐步回归合理水平”,去年11月央行采取非对称降息的方式维持实际利率中性。在今年第二次降息之后,央行也是以此作为货币政策中性的注解。2012年两次降息推出之前,也有通胀同比下滑至1.6%的背景(图表1)。可见,央行对降息仍属中性货币政策的辩解并非全无道理。

对通胀下行成因的不同理解,会造成货币政策应对上的差异。去年以来,我国通缩风险不断累积,供给冲击难辞其咎(国内的产能过剩,国外的大宗低迷)。2012年3月以来,我国CPI与PPI连续出现一正一负的偏离,这被市场普遍解读为中国通缩风险正在不断加大的征兆。以2012年1月CPI和PPI定基来计算CPI/PPI比值,2012年8月该比值超过1.0并呈现加速增长态势(图表2)。这种背离并非全部经济周期下行所致,也可能反映了我国经济转型中的结构性问题,因而会是一种长期趋势。

2012年以来,我国贸易品部门劳动生产率相对非贸易品部门快速提升,可能是CPI与PPI长期背离的重要原因。根据巴拉萨-萨缪尔森效应模型,贸易品由全球定价,非贸易品的相对价格则由贸易品部门与非贸易品部门的生产率差异决定。在非贸易品价格不变的情况下,如果贸易品部门生产率提高,那么会通过吸引更多非贸易品部门的劳动力,带来非贸易品相对价格的提高。CPI指数中包含了大量的非贸易品,而PPI指数主要包含了大量的可贸易品。因此,B-S效应所描述的贸易品和非贸易品的相对价格变化,与CPI/PPI比例就有着近似替代关系。将GDP生产法核算中的第一、二产业近似划为贸易部门,第三产业近似作为非贸易部门,并分别依据各产业的就业人数来计算各产业的人均产值,用人均产值比来刻画贸易品和非贸易品部门的生产率差异。2012年后我国贸易品部门相对非贸易品部门的劳动生产率出现快速提升,这与CPI和PPI加速背离的时间点是大致吻合的(图表3)。

经济转型中结构性因素导致的CPI与PPI背离,短期内难有显著改善或逆转。从国际经验来看,日本1984年-1999年、韩国1981年-1995年、中国台湾1981年-1993年、菲律宾2007-2014年都经历了相当长时期的CPI与PPI背离,分别持续了15年、14年、12年和8年;从背离程度上看,菲律宾、韩国和中国台湾的CPI/PPI比值均达到1.5以上,日本也达到1.4的水平(图表4)。而我国CPI与PPI的背离才刚刚开始3年时间,2014年11月CPI/PPI比值突破1.1,可能尚处于背离的早期阶段,未来很可能还有很长的路要走。

可见,从结构转型的视角来看,CPI与PPI的背离在短期内难以显著改善或逆转。因此,赋予结构转型更多权重,寄予去产能进程更多期翼的央行,对通胀下行的容忍程度自然更高。也因此,在放宽货币,扩大内需,抵抗通缩的道路上,央行会多一份谨慎之心。

数量工具中性:流动性投放以弥补货币缺口为限

再看央行数量工具的中性特质。2014年央行创设了大量流动性工具,有种“乱花渐欲迷人眼”的感觉(图表5)。但万变不离其宗,这些工具都是旨在弥补主要因外汇占款下降造成的基础货币缺口。简单测算可知,2014年基础货币缺口在1.5万亿左右,而去年全年央行通过再贷款、PSL、SLF等花样翻新的工具,主动投放的基础货币并未超出这个量级。可见,央行一再强调要保持货币市场流动性充足,其实就是锚定这个基础货币缺口“量体裁衣”。有多大的基础货币缺口,央行就注多少“水”,不会更多,也不会太少!央行甚至倾向于看到阶段性的中性略微偏紧的流动性环境。这虽会激起注水不及时,以及分配不公平的无尽争议,但却能有效提升央行对商行的话语权和掌控力,也许也是促进从“宽货币”向“宽信贷”转换所必需的。这种流动性结构性短缺的环境也许正是央行喜闻乐见的。2015年初至今,市场不经意间发现,央行“注水”量级增加了,节奏加快了。但这并不意味着央行流动性管理的套路变了。央行“注水”多了,只是因为别的地方“缺水”多了(今年1季度新增外占显著低于季节性规律)!

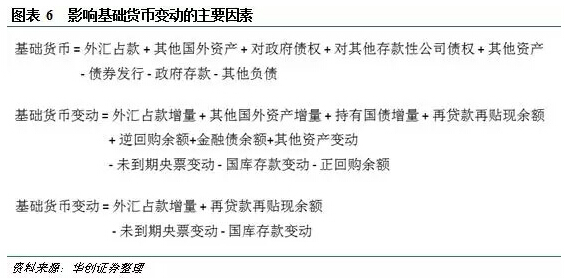

从影响基础货币变动的主要因素来看,其他国外资产、持有国债和金融债、其他资产、其他负债等的变动影响有限且难以预估,而正逆回购年末通常零余额(图表6)。因此,基础货币变动主要受外汇占款、再贷款再贴现、央票和财政存款四项影响。

以12%的M2增速目标、(4.1-4.2)的货币乘数计算,2015年新增基础货币需求约(3.4-4.2)万亿元。对2015年的新增基础货币供给,我们给出如下简单估算:

央行口径新增外汇占款已从2008年的3.45万亿趋势降至2014年的0.64万亿。考虑到2015年全球经济温和复苏背景下我国贸易顺差难有抢眼表现,央行逐渐退出外汇市场上的常态式干预,以及今年1季度新增外占显著弱于季节性等因素,预计全年新增外汇占款至多0.3万亿;

再贷款/再贴现对应科目“对其他存款性公司债权”,是央行定向货币政策的主要体现。2014年央行再贷款类工具带来1.18万亿基础货币增量,2015年定向工具将继续发力,预计全年再贷款/再贴现类余额增加1.80万亿;

目前存量未到期央行票据约0.42万亿,2016年7-11月到期,2015年到期量为0。由于外汇占款趋势下降,2015年央票发行难以重启,因此预计2015年央票变动为0;

财政存款增量反应国库支出快慢。2014年新增央行口径财政存款0.27万亿,考虑到积极财政政策要“更发力”,以及今年国库现金管理的创新,预计2015年新增财政存款规模略降至0.10万亿。

上述四项将带来基础货币增加约2万亿,但距(3.4-4.2)万亿元的新增基础货币需求,仍有(1.4-2.2)万亿元缺口(图表7)。

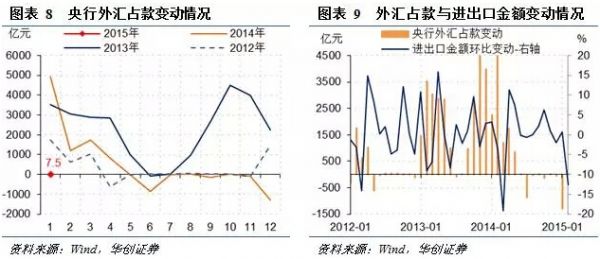

为填补(1.4-2.2)万亿元的基础货币缺口,降准是必然的,今年降准空间也未穷尽(在上述估算中,我们已经考虑了央行再贷款和PSL等操作)。2月5日央行调降存款准备金率50bp,主要有弥补基础货币缺口的目的,不过也有维稳人民币汇率的考虑。央行平抑人民币汇率大幅跳水的举措,对国内货币市场流动性会带来潜在的收缩效应。降准能够提升货币乘数,恰恰构成了一种抵补效应,也能解决其他流动性管理工具期限偏短的问题。不过,降准主要针对的还是外占占款的收缩,对此大体上也是没有太多争议的。历史上看,上半年央行口径外汇占款往往呈现前高后低走势(图表8和9)。但2015年初以来,受强势美元影响人民币贬值压力逐步加大,1月新增外汇占款仅7.5亿元,远低于历史同期水平。这给一季度央行基础货币投放带来不小的压力,因此央行节前降准并不令人意外。

在预判央行流动性管理的工具使用和节奏把控上,我们还需关注一些新近的变化:

一是,央行逐渐退出对外汇市场的常态式干预。当然近期人民币汇率连续急剧贬值触及下限,近期人民币汇率再次强势拉升另当别论。因为央行口径的外汇占款才是国内基础货币的真正来源,所以央行退出常态式干预也就意味着,央行要在进一步推进汇率市场化与更主动地投放国内流动性之间做出权衡(图表10和11)。

二是,央行仍在使用和创新结构型货币政策工具。今年定向国开行的抵押补充贷款(PSL)仍在进行,信贷资产质押再贷款也开始在商业银行试点,短期流动性调节工具(例如MLF)更频繁使用,都是央行将基础货币投放与商行(国开行)放贷更好结合,从而更有效地降低实体经济融资成本的举措。这些流动性注入方式对全面降准是一种替代,因而还会相应延缓央行继续降准的时点和频度。但由于投放流动性期限偏短(比如根据《中国人民银行法》再贷款期限一般不超过一年),这些流动性注入方式可能会加剧商业银行资产负债期限错配问题。因此,央行也需要在结构型货币政策工具的定向效应与滚动成本之间做出权衡。

二、为何中性:为预算硬化提供适宜货币环境

央行维持中性略偏紧的货币环境还有进一步的诉求,这主要关乎对去杠杆的适宜货币环境的判断。正如我们在《谁来埋单——重塑国家资产负债表的中国之路》中指出的,目前全球通货紧缩风险加大,正是源自去杠杆化带来的经济减速。而在去杠杆过程中,私人部门资产负债表修复异常缓慢,中央银行难以通过降低利率等传统货币政策工具来有效应对;央行注向金融体系中的巨额流动性,也更多地涌向了抗通胀资产,并未有效进入实体经济。政府过手和金融市场扩容成为转化和降低宏观杠杆率的更优选择。中国目前整体负债水平约为221%,其中政府部门负债仅53%,因此杠杆转移空间仍然存在(图表12和13)。一旦存量债务进入更为透明交易的证券化市场,债务人、金融机构和持有人之间的真刀实枪的博弈,无疑会硬化地方政府约束,夯实国企治理结构。这样,就会从源头上抑制金融机构向准政府信用严重错配的倾向,使金融机构资产负债表的修复不致陷入“一而再,再而衰”的困境。可见,对于转移和降低中国的宏观杠杆率,这届政府似乎有了更明晰的方向。

那么,什么样的货币金融环境才是对去杠杆最适宜的呢?央行一直认为,软预算约束平台(城投和国企)的高负债率带来了巨大的还本付息压力,对其他经济主体的金融资源形成挤占,这是实体经济融资成本居高不下的重要原因。而地方财政和国有企业改革尚在进行当中,难以指望这些经济主体自发地削减债务,因此需要央行维持中性偏紧的货币环境去“倒逼去杠杆”。如果重现2009年的宽松货币环境,那么杠杆率攀升势必会卷土重来。周小川在2014年上半年博鳌亚洲论坛的发言中就曾指出,关注中国企业部门的高杠杆率问题,并提出“是不是在这方面信贷如果继续扩张的话,会使这种杠杆率进一步提高,这是值得大家担忧的一个现象”。可见,央行一直有意淡化货币政策的宽松预期,就是为了避免债务的进一步扩张。

2014年下半年以来,在经济增长动能日趋孱弱,城投和地产融资需求逐渐走低,高杠杆率的担忧有所弱化。不过,在今年经济下行压力日甚之际,类似基建基金这样明股实债的金融创新,不禁令人担心地方政府大肆加杠杆的一幕会不会重来。因此,央行对软预算约束主体继续加杠杆的担心也一直并未消褪。尤其是,某种程度上金融去杠杆与实体去产能也是一体两面的关系。用新一轮刺激政策来掩盖和拖延去产能固不可取,用新一轮刺激来误导和激励重新加杠杆亦足堪忧。面对结构性的产能过剩和金融资源误置,央行更愿意保持货币政策的偏中性和融资规模的适度扩张。

三、如何中性:总量工具与结构工具双轮驱动

虽然市场对央行定向调控的指责从来不绝于耳,但小川行长还是认为“我们看到了有不少正面的效果”。因此,“注入时寻找最缺少资金的地方,找结构优化上最需要的地方”这样的结构性货币政策还会不断创新和使用。那么,央行总量和结构政策的双轮驱动就成为一种“新常态”。具体到一点上,即降低实体经济融资成本的来看,结构和总量政策可以起到不同的作用。概括起来就是,用结构型货币政策来降低增量融资成本,用总量型货币政策来降低存量融资成本。

结构型货币政策仍将挂钩信贷投放,降低增量融资成本。将流动性注入与信贷投放联系起来是2014年结构型货币政策的突出特点。这主要是为了解决经济下行期银行惜贷情绪滋生,造成“宽货币”向“宽信贷”传导不畅的问题。2015年,结构型货币政策的这一特征有望进一步加强。尤其考虑到今年地方政府融资渠道的收紧,结构型货币政策可能会在定向支持基建投资上有所创新。把按揭贷款纳入抵押补充贷款(PSL)抵押品框架当中的可能性也不能排除。此举不仅可以注入长期基础货币,弥补基础货币缺口,还可以定向降低银行按揭贷款成本,达到支持地产销售的目的。目前央行已经开展信贷资产质押再贷款试点,这本质上与PSL是一样的。所以,PSL向商业银行全面拓展,其抵押品进一步扩容应该都是可以期待的事情 。

总量型货币政策配合结构型政策,降低存量融资成本。市场对央行是否会持续降息,什么时候再度降息的分歧仍然存在。应该说,去年至今的两次降息有效降低了存量融资成本(图表14)。但若想看到加权平均贷款利率的进一步下行,可能需要银行的负债成本的明显降低。但是,目前存款基准利率下调了,但利率上浮空间也打开了,银行存款成本难以下降;银行理财产品收益率的下行幅度不大,未来下行空间可能也属有限(图表15);银行同业负债成本会随着货币市场利率的下行而下降,但问题在于同业负债在银行负债中的占比并不高。因此,如果央行后续不愿意更多降低存款利率(不管是对前期政策效应尚未显现的谨慎观察,是出于银行对再度“割肉”的百般抵制,还是出于对银行盈利压力增加的适度考量),那么可能就需要央行加大结构型货币政策的力度(例如PSL),向商行提供一种稳定而廉价的资金来源,以更好地定向降低新增融资成本 。

当然,总量型货币政策还有一个非常突出的优势,那就是能够迅捷、明确而充分地传递宽松预期。这就意味着,一旦经济过快下滑,央行仍然更可能采纳总量型货币政策。

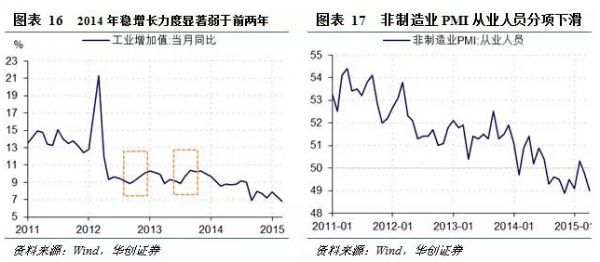

当前经济放缓可能尚未未及目标区间下限,但经济对就业的可能的非线性冲击值得关注。目前,我国就业形势总体无虞,但隐忧犹存。例如,企业盈利增速急剧,会不会削弱企业增加雇佣的意愿;政府托底增长“犹抱琵琶”,会不会导致企业调整用工决策(更快地裁员,更慢地雇佣)(图表16);经济持续下台阶也会制约服务业增长,会不会导致其就业吸纳能力下降等(图表17)。2012年以来,无论是社会消费品零售总额增速(今年春节期间尤甚),还是工业增加值中跟下游消费相关的行业增速都下了台阶。非制造业PMI中的就业指数也从2011年的相对高点开始出现系统性下滑。如果就业出现较大问题,那么政府容忍经济增速下滑的“定力”可能就会打个折扣。此时,总量货币政策传递的强烈宽松预期显得至关重要,因而更可能成为央行首选的应对之策。

总结一下,货币政策中性并不意味着央行无所作为(漠视物价经济的螺旋下行),或者刻意矫正(纠偏经济金融中的错配失衡)。货币政策中性只是意味着,对于当前的经济增速下行和物价水平走低,央行会更多地从经济转型和结构调整的视角来评估。当然,本届政府不愿大张旗鼓重走老路的宏调新路,也的确拓宽了货币政策更多“定力”,更多“滴灌”的空间。于是,央行在放松时点和量级上必然会慢资本市场半拍,这一预期差给资本市场带来震荡和调整也就在所避免。